Die EU: ein verlässlicher Partner bei der Bewältigung von Katastrophen

Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen sind weltweit auf dem Vormarsch. Die Coronavirus-Pandemie ist nur die jüngste einer ganzen Reihe von Krisen, mit denen die Menschheit zu kämpfen hat. Wie auch im Falle anderer Naturgefahren und Notsituationen zahlen die Schwächsten den höchsten Preis.

Im Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge (externer Link), auf den sich die UN-Mitgliedstaaten im Jahr 2015 geeinigt haben, wird die Umsetzung nationaler und lokaler Strategien zur Katastrophenvorsorge gefordert. Dabei werden nicht nur Strategien zur Abwehr von Gefahren wie einzelnen Überschwemmungen oder Stürmen benötigt, sondern auch Strategien zur Bewältigung systemischer Risiken, wie sie von Zoonosen, Klimaschocks oder Umweltkatastrophen ausgehen.

Die EU trägt bereits zur Sendai-Priorität 4 (externer Link) bei, indem sie dafür sorgt, dass die Vorbereitung auf den Katastrophenfall quer durch alle Bereiche systematisch in die Programme und Projekte für humanitäre Hilfe integriert wird. Darüber hinaus hat die EU auf die Coronavirus-Pandemie mit dem Konzept Team Europa reagiert, bei dem die EU, ihre Mitgliedstaaten und Finanzinstitutionen Ressourcen bündeln, um die einzelnen Partnerländer zu unterstützen. Die EU hat mehr als 36 Mrd. EUR für die Bekämpfung des Coronavirus in der Welt mobilisiert. Die Mittel werden eingesetzt, um den durch die Notlage verursachten unmittelbaren humanitären Bedarf zu decken, die Systeme für die Gesundheits-, die Wasser- und Sanitär- sowie die Nahrungsmittelversorgung zu stärken und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronavirus-Pandemie in der Welt abzufedern.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1273570627081973760

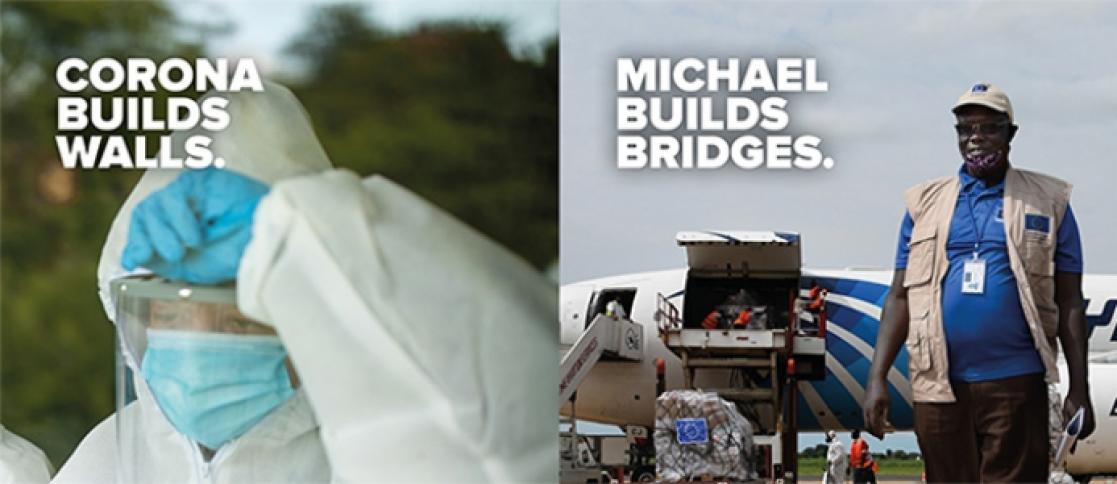

Humanitäre Luftbrücke der Europäischen Union

Über die humanitäre Luftbrücke der Europäischen Union können von der Coronavirus-Pandemie betroffene Länder mit humanitärer Hilfe versorgt werden, wenn die Transport- und Logistikkapazitäten aufgrund der Pandemie beeinträchtigt sind. Indem medizinische Ausrüstung sowie humanitäre Hilfsgüter und Helfer vor Ort gebracht werden, können besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen unterstützt werden.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1314097612497268739

Seit Beginn der Operationen am 8. Mai 2020 hat die EU die Lieferung von mehr als 1150 Tonnen medizinischer Ausrüstung in Krisengebiete in Afrika, Asien und Amerika koordiniert und finanziert. Einsatzziele waren bereits Afghanistan, die Afrikanische Union, Äthiopien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, die Demokratische Republik Kongo, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Nigeria, Peru, São Tomé und Príncipe, Somalia, Sudan, Südsudan, Tschad, Venezuela und die Zentralafrikanische Republik.

Die EU als Retter in der Not

Michael gehört zu den zahlreichen Menschen, die an der Beförderung von mehr als 1150 Tonnen medizinischer Ausrüstung und über 1700 medizinischen und humanitären Helfern beteiligt waren. Er war bei der humanitären Luftbrücke der EU nach Südsudan im Einsatz, über die humanitäre Hilfsgüter und medizinische Ausrüstung ins Land gebracht wurden. Diese wurden benötigt, um die Maßnahmen Südsudans zur Bewältigung der Pandemie zu unterstützen.

Rettung von Menschenleben und Risikominderung

Was den Klimawandel betrifft, so leben die am stärksten betroffenen Menschen sehr häufig ohnehin schon unter schwierigen Bedingungen. Für Menschen in Konfliktgebieten sind die Auswirkungen von Klima- und Umweltschocks besonders gravierend, da bewaffnete Konflikte und Gewalt ihre Widerstandskraft und ihre Fähigkeit, die Folgen zu bewältigen, beeinträchtigt haben.

Zwar ist bekannt, dass diese Herausforderungen mit dem Voranschreiten des Klimawandels zunehmen werden, doch finden die humanitären Auswirkungen dieser miteinander verwobenen Risiken in der internationalen Debatte über Klima und Sicherheit nur wenig Beachtung. Am 25. September fand am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen unter dem Kovorsitz des EU-Kommissars für Krisenmanagement Janez Lenarčič eine virtuelle Tagung zu den humanitären Auswirkungen des Zusammenspiels von Konflikt-, Klima- und Umweltrisiken statt, die von der EU und dem Königreich Belgien gemeinsam ausgerichtet wurde. In der Podiumsdiskussion wurde erörtert, wie die Kombination von Klimarisiken, Umweltzerstörung und Konflikten die Vulnerabilität von Menschen erhöht und wie deren Unterstützung verbessert werden kann.

„Es liegt auf der Hand, dass Klimawandel und Umweltzerstörung das Bedrohungspotenzial vervielfachen. Dabei handelt es sich um zusätzliche Konfliktfaktoren, da sie sich auf der Ebene der Konfliktursachen auswirken. Heutzutage hängen schätzungsweise mindestens 40 % der internen Konflikte mit den natürlichen Ressourcen zusammen. Wenn es in den betroffenen Regionen Frieden geben soll, müssen demnach auch die eigentlichen Konfliktursachen angegangen werden. Aus diesem Grund ist die Europäische Union entschlossen, diese Krisen sowohl kollektiv als auch individuell anzugehen“, erklärte Kommissar Lenarčič.

Die EU stellt jedes Jahr durchschnittlich 50 Mio. EUR ihrer für humanitäre Zwecke bestimmten Mittel für gezielte Vorsorgemaßnahmen bereit. Sie investiert in Frühwarnsysteme und in die Überwachung und den Aufbau nationaler und lokaler Bewältigungskapazitäten, wie zum Beispiel bei der Reaktion der EU auf El Niño in den Jahren 2015 und 2016. Außerdem unterstützt sie die Partner bei der Entwicklung kosteneffizienter Methoden zur Risikominderung und bei der Erhebung von Daten, die ihnen helfen, sich besser für den Ernstfall zu wappnen. Jede Strategie zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall muss auch eine konkrete Ausstiegsstrategie umfassen, die greift, sobald die Kapazitäten vor Ort als ausreichend erachtet werden oder die Regierungen und Entwicklungspartner in der Lage sind, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen.

Der Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagementdienst (externer Link) bietet über sein „On Demand Mapping“ auf Anfrage detaillierte Informationen über ausgewählte Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen in der Welt. Die Frühwarn- und Überwachungssysteme des Copernicus-Katastrophen- und Krisenmanagementdienstes liefern durch kontinuierliche Beobachtungen und Prognosen zu Überschwemmungen, Dürren und Waldbränden wichtige Geoinformationen auf europäischer und globaler Ebene.

https://twitter.com/CopernicusEMS/status/1315619708411023365

Die EU unterstützt außerdem überall auf der Welt lokale und nationale staatliche Strukturen im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens, vor allem in den Bereichen Prävention und Katastrophenbereitschaft. Das Katastrophenschutzverfahren hat auch bei der Rückholung von EU-Bürgerinnen und ‑Bürgern, die nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Ausland festsaßen, sehr wichtige Dienste geleistet.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1261385809577508864

Bei der EU-Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe werden Freiwillige und Organisationen aus verschiedenen Ländern zusammengebracht. Die Initiative dient der praktischen Unterstützung humanitärer Projekte und trägt zur Stärkung der lokalen Kapazitäten und der Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften bei, die von Katastrophen betroffen sind.